The Guardian: «Сестры Мао» — ослепительно амбициозный, но по-человечески скромный роман

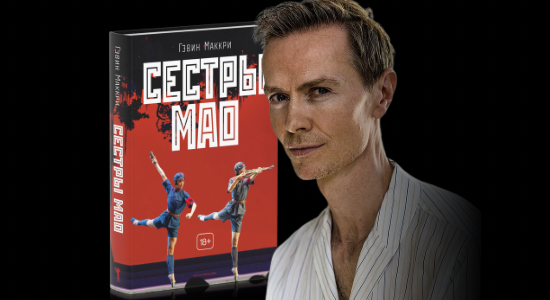

Мы — дети Европы. Сыновья и дочери жестокой цивилизации. Никто не должен удивляться, если мы выберем жестокость». Так говорит один из членов коммуны хорошо образованных революционеров-маоистов, устраивающих художественный хэппенинг в Лондоне в 1968 году. В центре этого мира — две сестры, Айрис и Ева, молодые девушки, разочарованные как своими свободомыслящими родителями, так и капиталистическим миром, который предлагает себя в качестве очевидной альтернативы. Ирландскому романисту Гэвину Маккри пришла в голову плодотворная идея сопоставить их набеги на революционный театр с балетами, поставленными в коммунистическом Китае Цзян Цин, харизматичной, злополучной женой Мао Цзэдуна, чьи снятые на пленку выступления стали центральным элементом решительно амбициозного документального фильма Адама Кертиса «Не могу выкинуть тебя из головы».

Это второй роман Маккри, последовавший за справедливо признанным романом «Миссис Энгельс», в котором рассказывается история жизни Энгельса в Лондоне с точки зрения его неграмотной квазижены, ирландки Лиззи Бернс. В этом романе Маккри ослепил нас голосом Лиззи; он пел со страницы, ее языковая свежесть отчасти была результатом ее одаренного фразирования. Здесь голоса тише, но Маккри создает для Цзян едкую идиому, которая придает ее персонажу сильную жизнь. «Я очистилась на их бумаге и вернула ее, благоухающую моей рвотой и моим дерьмом», — пишет она в воображаемом письме из тюрьмы. «Они никогда не получат от меня того, чего хотят». По сути, новая книга Маккри представляет собой емкое произведение социального реализма — вполне уместно, учитывая ее любопытство к искусству, созданному на последних этапах коммунизма. В книге подробно описывается Лондон 60-х годов, но при этом уделяется внимание психологическим состояниям (есть несколько особенно впечатляющих описаний «трипов» под воздействием ЛСД).

Темы и вопросы проносятся через разделы, как китайские фонарики, которые так любят делать многие персонажи. В самом большом, книга задается вопросом, какова роль искусства в радикальной политике, и облагораживает ли нас как личностей наличие социального или художественного видения. Почти столь же важны вопросы о материнстве, учитывая жизненно важную нежную жизнь в обеих странах. В Китае есть Цзян и ее дочь Ли На. В Лондоне есть Айрис и Ева и отсутствующая мать, за внимание которой они никогда не перестают бороться, и чье возможное появление отправляет их обоих в жестокое безумие в блестящей, психоделической кульминации книги.

Материнство здесь — богатая тема отчасти потому, что воспитание детей и семейная жизнь — такие напряженные области в коммунистическом мышлении. В некоторых настроениях Цзян следует партийной линии, находя семейную преданность непостижимой: «Какую пользу принесли эти привязанности в революции, где действия, а не кровь, доказали ценность человека?» В похожем духе Айрис говорит подруге, что «лучшим днем в моей жизни был день, когда я узнала, что любовь — это не обязанность, что мне не нужно никого любить, включая свою мать». Тем не менее Цзян упорно ищет дочь, которая в конечном итоге предаст ее, жаждая привязанности. И Айрис всегда чувствует, что скучает по своей матери — не по отдельной женщине, а по идее матери, «теплу или определенному виду прикосновения. Порядку и чистоте в комнате». Это образ матери, знакомый нам по психоаналитическому мышлению, которая продолжает формировать наши действия, как бы мы ей ни сопротивлялись. Книга, кажется, на стороне Евы, когда она говорит сестре, что все ее самые мятежные политические действия мотивированы желанием напасть на мать, которую она отвергла.

Означает ли это, что в мире Маккри политическое — это просто личное, что мы обманываем себя, когда считаем свои личные желания вторичными по отношению к нашему стремлению преобразовать общество? Сила обоих этих романов о моментах коммунистической истории в том, что он делает провидцев, которых он описывает, полностью человечными.

Поступая так, он подрывает более откровенных коммунистов как политических мыслителей, показывая, насколько они не могут жить в соответствии со своими собственными идеалами.

Но это не отрицает их полностью: Маккри, очевидно, находит коммунистическое видение убедительным. Отчасти потому, что оно дает такие полезные повествовательные материалы, но то, что делает эти романы действительно интересными, — это его глубинная симпатия к сути видения. Он использует свое чувство романной психологии и семейной динамики, чтобы вдохнуть насыщенную жизнь в коммунистический проект. В 1870-х годах Энгельса, в 1950-х годах Мао и в надеждах 68-х есть обещание лучшего мира, которое эти романы находят скорее привлекательным, чем обманчивым. Преданные коммунисты в его романах — мегаломаньяки, все они, но они обладают очарованием, хотя бы потому, что они прорываются сквозь оцепенение и буржуазную посредственность вокруг них. Маккри пишет в культуре, которая не нашла лучшей альтернативы этим идеалам. Он опасается насилия, он знает, что ужас наиболее опасен, когда он замаскирован под идеализм, но он не может полностью отпустить этих людей. Кажется правильным, что, читая этот ослепительно амбициозный, но в то же время скромно человечный роман, мы в свою очередь должны проникнуться к ним симпатией.

Ваша заявка принята

Ответим Вам в ближайшее время.